무엇을 왜 연구했나?

아이폰은 얼핏 보기에 하얀 플라스틱으로 만들어진 것 같지만 실제로 만져보면 예상과 달리 차갑고 무거운 알루미늄으로 만들어져 있다. 이처럼 시각에서는 플라스틱을 기대하지만 촉각에서는 금속을 느끼는 것처럼 하나의 물체를 여러 감각이 다르게 해석하는 것을 ‘감각 불일치(sensory disconfirmation)’라고 부른다. 특히 디자이너들이 흔히 ‘룩앤필(look and feel)’이라고 부르는 시각과 촉각에서 발생하는 감각 불일치는 소비자들의 신제품 구매에 큰 영향을 미칠 수 있다.

또한 브랜드는 사람처럼 성격도 갖고 있다. 이를 브랜드 퍼스널리티(brand personality)라 한다. 특히 혁신적(innovative) 브랜드와 진실된(sincere) 브랜드는 대조적인 성격을 보인다. 예를 들어 애플, 버진, MTV는 사람을 흥분시키는 혁신적인 브랜드이지만 노키아, 포드, 홀마크 등은 현실적이고 진실한 브랜드의 전형이다.

미국 오리건대와 캐나다 요크대 교수 등으로 이뤄진 연구진은 시각-촉각의 감각 불일치와 브랜드 성격이 어떠한 연관 관계를 가지는지 연구함으로써 감각 불일치가 신제품을 판매하는데 효과가 있는지, 있다면 어떠한 브랜드에서 효과적인지에 대해 조사했다.

무엇을 발견했나?

첫 번째 실험에서는 한 커피숍에 찾아온 207명의 북미 소비자를 대상으로 신규 커피 구매 의도를 응답했다. 실험을 위해 3가지 브랜드 성격(통제집단 vs. 혁신 vs. 진실)과 2가지 감각 상황(감각 일치 vs. 감각 불일치)이 결합된, 총 6개의 상황을 설정했다. 먼저 브랜드 성격을 제공하지 않는 통제집단의 경우 ‘JAUNT’라는 가상의 커피 브랜드를 하얀 배경에 Ariel 폰트로 썼다. 또 웹사이트에는 이 브랜드에 관련된 그림이나 글, 브랜드 태그라인(tagline) 등을 넣지 않았다. 브랜드 성격이 혁신적이거나 진실한 조건의 경우 웹사이트의 5가지 핵심 속성(색상, 그림, 폰트, 내용, 태그라인)을 이용해 JAUNT라는 브랜드를 적절히 변경했다. 이렇게 세 가지 변형 중 하나의 브랜드 성격을 접하게 한 이후 두 가지 감각 상황을 제시했다. 절반의 참가자에게는 마대(burlap)처럼 보이면서 실제로 감촉도 마대인 포장용기에 들어 있는 커피의 구매 의도를 물어보고(감각 일치), 다른 절반의 참가자에게는 마대처럼 보이지만 실제로는 종이 재질인 봉투에 들어 있는 커피의 구매 의도를 물어보았다(감각 불일치).

이렇게 실험한 결과, 브랜드 성격이 ‘진실’한 경우 마대에 들어 있는 감각 일치 커피가 구매의도가 더 높았다(5.00 > 3.66). 브랜드 성격이 ‘혁신’적이면 반대로 마대처럼 보이는 종이봉투에 들어 있는 감각 불일치 커피가 구매의도가 더 높았다(4.48 > 3.63).

또 다른 실험에서는 276명의 북미 학부생을 대상으로 3가지 브랜드 성격(통제집단 vs. 혁신 vs. 진실)과 3가지 감각 상황(감각 일치 vs. 긍정적 감각 불일치 vs. 부정적 감각 불일치)이 결합된 총 9개의 상황 중 하나의 상황에서 신규 팝콘 제품의 구매 의도를 응답했다. 먼저 이전 실험과 동일하게 웹사이트 구성을 통해 MAKKA라는 팝콘 브랜드의 성격을 세 가지로 달리 조작했다. 그런 다음 참가자들에게 플라스틱처럼 보이는 세 가지 용기 중 하나를 제시했다. 실제로 플라스틱 재질의 통이거나(감각 일치), 플라스틱처럼 보이지만 실제로는 알루미늄 통이거나(긍정적 감각 불일치), 플라스틱처럼 보이지만 얇고 값싼 종이 재질이거나(부정적 감각 불일치)였다.

실험 결과, 브랜드가 진실된 경우에는 감각 일치 팝콘이 긍정적 또는 부정적 감각 불일치 팝콘에 비해서 구매 의도가 더욱 높았지만(3.57 > 2.84, 2.51), 브랜드가 혁신적인 경우에는, 긍정적 또는 부정적 감각 불일치 팝콘 모두 감각 일치 팝콘에 비해서 구매 의도가 높았다(3.41, 3.30 > 2.62). 즉, 브랜드가 진실되면 감각 일치가 선호됐지만 브랜드가 혁신적이면, 심지어 부정적인 경험을 한다고 하더라도 감각 불일치가 선호됐다.

특히 이 실험에서는 제품의 정통성(perceived authenticity)이 이러한 효과를 만들어내는 것으로 밝혀졌다. 소비자들은 진실된 브랜드일 경우 감각 일치가 되는 제품의 정통성이 높다고 느꼈고 혁신적인 브랜드는 반대로 감각 불일치일 경우 정통성이 높다고 느꼈다.

연구 결과가 어떤 교훈을 주나?

브랜드가 다르면 제품도 달라야 한다. 사람들은 애플이나 버진과 같은 혁신적 브랜드에는 조금 거칠지만 흥미진진한 제품을 기대한다. 노키아나 홀마크 같은 진실된 이미지의 브랜드에는 예측할 수 있는 범위 내의 제품을 기대한다. 즉 소비자들은 신제품이 그 브랜드의 정통성을 가지고 있는지 확인하고 싶어 하는 경향이 있다. 하지만 디자이너와 마케터들은 경쟁자로 가득찬 시장에서 차별화를 위해서 감각 불일치를 집중적으로 시도할 가능성이 있다. 브랜드가 혁신적이라면 심지어 제품의 포장비용을 줄인다고 하더라도(플라스틱처럼 보이는 종이 패키지) 감각 불일치가 소비자에게 흥미롭게 보일 가능성이 있다. 하지만 브랜드가 진실하다면 억지로 감각 불일치를 시도하는 것보다는 이미 형성된 브랜드 성격을 유지하는 것이 중요하다.

- “어, 만져보니 다르네” 감각 불일치는 유용하긴 한데… (동아 비즈니스 리뷰 저널워치, DBR Journal Watch, 2016, October (2))

- Sundar, Aparna and Theodor J. Noseworthy (2016), “Too Exciting to Fail, Too Sincere to Succeed: The Effects of Brand Personality on Sensory Disconfirmation,” Journal of Consumer Research, 43, 44-67.

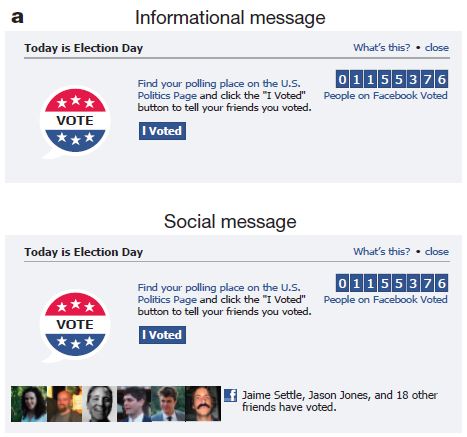

우리는 종종 감정을 듬뿍 실은 이메일을 보내고 나서 나중에 크게 후회하는 경우가 있다. 술 취해서 ‘업된’ 상태에서 낮에 혼난 상사에게 화풀이하는 메일을 보내기도 하고 기분이 ‘센치’해진 밤에 헤어진 여자친구에게 다시 만나자고 글을 쓰기도 한다. 하지만 생각이 맑아진 다음날에는 보낸 메일을 취소할 수가 없다. 이메일 서비스를 운영하는 경영자라면 이러한 문제를 어떻게 해결할까? 지메일Gmail 엔지니어였던 존 퍼로 Jon Perlow는 공학적 해결책 대신 메일을 작성하는 사람의 심리를 이용해서 이 문제를 해결하기로 결정하고 메일 고글스 Mail Goggles라는 기능을 2008년에 선보였다. 이 기능을 켜놓은 상태에서 메일을 작성하면, 보내기 버튼을 눌러도 곧바로 전송되지 않는다. 그 대신 사칙연산 문제 5개가 들어있는 화면이 등장하면서 제한시간 60초가 줄어들기 시작한다. 제한된 시간 내에 정답을 모두 맞히고 다시 한번 보내기 버튼을 눌러야만 비로소 메일이 전송된다. 메일고글스는 산수 문제를 푸는 과정을 통해 메일을 쓰면서 뜨거워졌을지도 모르는 본능을 끄고 차가운 이성을 켜는 효과를 기대한 것이다. 카네기멜런대 조지 로웬스타인 George Loewenstein 교수가 진행하는 본능에 관한 연구에 기반하고 있다. 이 기능은 특히 알코올 등의 작용으로 본능이 활발하게 활동하는 금요일 오후 10시부터 토요일 오전 4시까지 많이 사용되었고 2012년에 서비스가 중단되기 전까지 많은 지메일 사용자들의 지지를 받았다. 지메일의 엔지니어는 비합리성을 ‘차단해서’ 문제를 해결한 것이다.

우리는 종종 감정을 듬뿍 실은 이메일을 보내고 나서 나중에 크게 후회하는 경우가 있다. 술 취해서 ‘업된’ 상태에서 낮에 혼난 상사에게 화풀이하는 메일을 보내기도 하고 기분이 ‘센치’해진 밤에 헤어진 여자친구에게 다시 만나자고 글을 쓰기도 한다. 하지만 생각이 맑아진 다음날에는 보낸 메일을 취소할 수가 없다. 이메일 서비스를 운영하는 경영자라면 이러한 문제를 어떻게 해결할까? 지메일Gmail 엔지니어였던 존 퍼로 Jon Perlow는 공학적 해결책 대신 메일을 작성하는 사람의 심리를 이용해서 이 문제를 해결하기로 결정하고 메일 고글스 Mail Goggles라는 기능을 2008년에 선보였다. 이 기능을 켜놓은 상태에서 메일을 작성하면, 보내기 버튼을 눌러도 곧바로 전송되지 않는다. 그 대신 사칙연산 문제 5개가 들어있는 화면이 등장하면서 제한시간 60초가 줄어들기 시작한다. 제한된 시간 내에 정답을 모두 맞히고 다시 한번 보내기 버튼을 눌러야만 비로소 메일이 전송된다. 메일고글스는 산수 문제를 푸는 과정을 통해 메일을 쓰면서 뜨거워졌을지도 모르는 본능을 끄고 차가운 이성을 켜는 효과를 기대한 것이다. 카네기멜런대 조지 로웬스타인 George Loewenstein 교수가 진행하는 본능에 관한 연구에 기반하고 있다. 이 기능은 특히 알코올 등의 작용으로 본능이 활발하게 활동하는 금요일 오후 10시부터 토요일 오전 4시까지 많이 사용되었고 2012년에 서비스가 중단되기 전까지 많은 지메일 사용자들의 지지를 받았다. 지메일의 엔지니어는 비합리성을 ‘차단해서’ 문제를 해결한 것이다.

의사는 십수 년의 교육과 훈련을 집중적으로 받아야만 하는 전문가 집단이다. 인간의 건강, 생명과 직결되는 문제를 다루는 만큼 우리가 ‘믿을 수밖에 없는’ 전문가이기도 하다. 하지만 의사도 인간이기 때문에 항상 합리적인 결정을 내리지는 않는다. 한 연구에 따르면 육체적으로 피곤한 상황에서는 항생제 처방을 내릴 확률이 높아진다.

의사는 십수 년의 교육과 훈련을 집중적으로 받아야만 하는 전문가 집단이다. 인간의 건강, 생명과 직결되는 문제를 다루는 만큼 우리가 ‘믿을 수밖에 없는’ 전문가이기도 하다. 하지만 의사도 인간이기 때문에 항상 합리적인 결정을 내리지는 않는다. 한 연구에 따르면 육체적으로 피곤한 상황에서는 항생제 처방을 내릴 확률이 높아진다.