박현아, 김보배, 양민화, 윤나영, 주재우 (2023), 컴퓨터 프로그램을 활용하는 교수자의 학습자 행동에 대한 인식: 난독현상 학생의 비과업 행동을 중심으로, 학습장애연구, 20 (2), 25-46.

요약

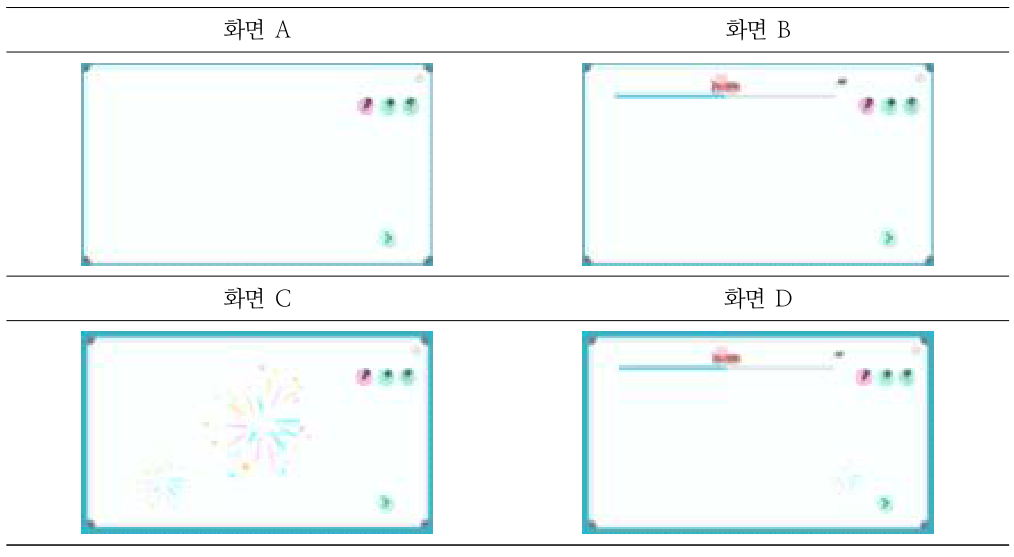

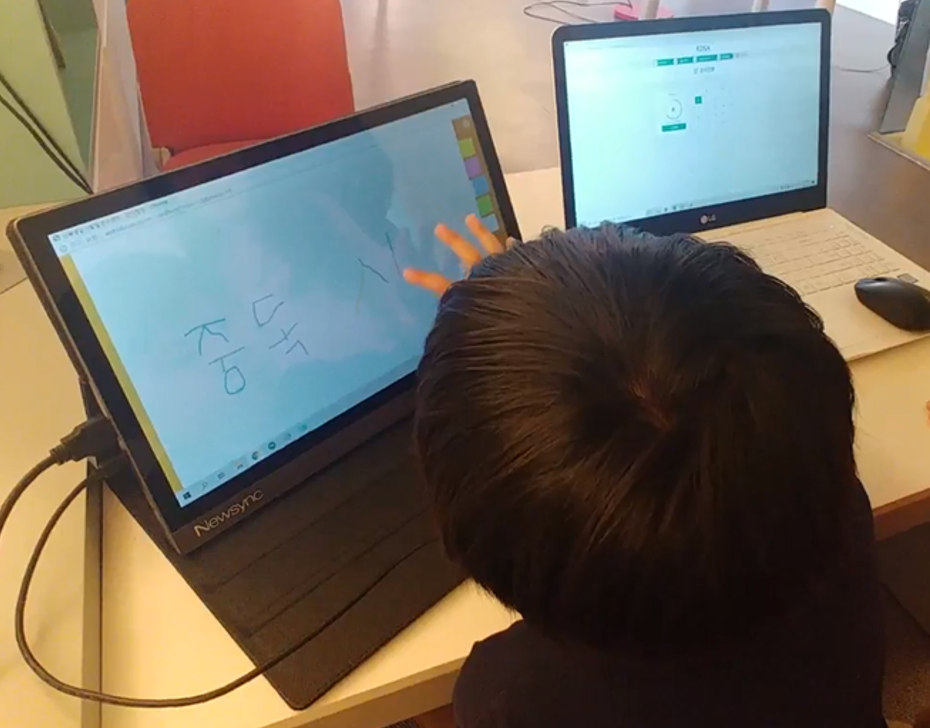

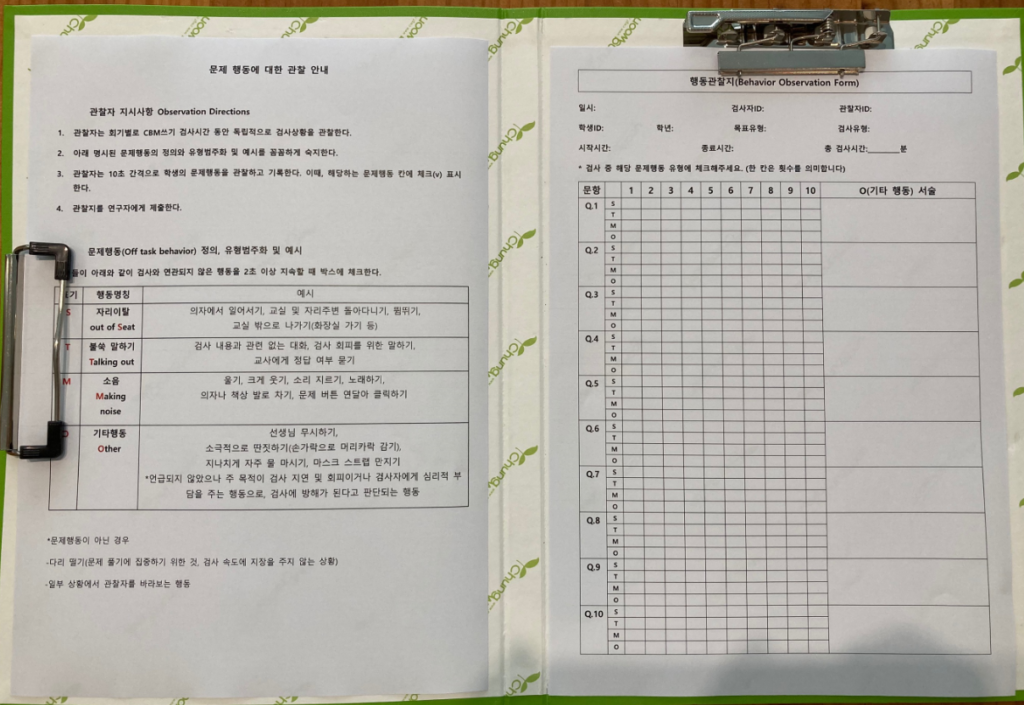

본 연구에서는 컴퓨터 프로그램을 활용한 교수에서 목표 시각화 유무와 보상 시각화 유무가 학생이 보이는 비과업 행동(자리이탈, 불쑥 말하기, 소음, 기타행동)의 관찰 횟수와 튜터가 보고하는 비과업 행동의 강도에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고자 하였다. 이를 위해 25명의 초등학교 1~6학년 학생을 대상으로 한글 파닉스 교수 프로그램을 활용하는 교수학습 환경에서 목표 시각화 유무와 보상 시각화 유무에 따라 활동 중 학생들이 보이는 비과업 행동의 횟수와 강도에 대한 자료를 수집하였다. 수집된 자료를 바탕으로 이원분산분석(2-way ANOVA)을 활용하여 분석을 실시하였다. 먼저 행동의 횟수를 살펴보면 비과업 행동 중 자리이탈, 불쑥 말하기, 소음의 경우 목표 시각화 유무와 보상 시각화 유무에 따른 차이가 발견되 지 않았다. 다음으로 강도에서는 비과업 행동 중 소음의 경우 목표 시각화가 제공되었을 때 제공되지 않았을 때보다 튜터가 보고하는 강도는 더 높은 것으로 확인되었다. 또한 불쑥 말하기의 강도에서는 두 독 립변인의 상호 작용과 각각의 주효과가 유의한 것으로 나타났다. 구체적으로 목표 시각화 적용 유무에 따른 불쑥 말하기 강도의 차이는 보상 시각화가 있을 때에만 그 차이가 있는 것으로 확인되었다. 본 연구를 통해 컴퓨터 프로그램을 활용하여 교수를 제공하는 과정에서 교수자가 학습자의 행동에 대해 보이는 인식에 대해서 확인할 수 있었으며, 이와 관련하여 교수자 교육의 필요성에 대한 시사점을 도출하였다.

This study examined how the presence of a visualized performance goal and reward displayed on computer programs affects tutors’ perception on the frequency and intensity of off-task behaviors (such as ‘out of seat’, ‘talking out’, ‘making noise’, and ‘’other) of students with learning difficulties. For this purpose, we collected data on the frequency and intensity of off-task behaviors based on the presence or absence of the visualized performance goal and rewards in a computer-based Korean phonics learning program. Tutors’ behavior ratings were compared to the ratings of a trained observer. This experiment was conducted while students with dyslexia received a series of Korean phonics instruction using a computer program in a 1:1 clinic setting. The results showed that regarding the behavior intensity, tutors reported higher scores on the ‘making noise’ when the performance goal was visually presented compared to when there was no performance goal presented. More importantly, tutors perceived that students showed more intense “talking-out” behaviors when the visualized performance goal and visualized reward were presented together. However, the trained observer reported that there was no significant difference in the intensity on students’ “talking out” behaviors when the performance goal and rewards were presented on the screen compared to when the goal and rewards were not presented. This study implies that the perceptions of educators regarding students’ negative behaviors during a computer-based instruction need to be delt with caution. The results also shed light on the need for related teacher training to promote positive interactions during computer-based instructions.

키워

인식, 목표 시각화, 보상 시각화, 비과업 행동, 컴퓨터 기반 교수

Perception, Visualized goal, Visualized reward, Off-Task behavior, Computer based instruction

국민대학교 ERiD센터는 대학부설연구기관으로서 국어학, 교육학, 상담심리학, 특수교육학, 서비스디자인 분야 교수급 전문연구진이 난독증 및 난독현상 예방과 교육에 관한 인재육성 프로그램, 교육지원사업과 학술연구를 진행하고 있습니다. ERiD센터는 2020년 가을학기(9월) 부터 국민대학교 일반대학원에 시작되는 ‘난독증 교육' 전공 석박사 양성 프로그램(협동과정) 협력 교육임상센터로서 다년간 연구개발을 통해 발전시킨 전문 교재/교구를 활용한 교육서비스를 제공합니다.

ERiD 센터가 운영하는 읽기쓰기클리닉은 국내 대학 최대규모로서 난독증, 난독현상, 다문화 가정 및 특수교육이 필요한 아동과 청소년을 위하여 교육 클리니션과 튜터가 협력하는 팀티칭(Team Teaching) 방식의 온/오프라인 클리닉을 제공하고 있습니다. 교사자격을 갖추고 교육임상 경험이 풍부한 클리니션(전문교사)을 중심으로 교육학, 유아교육, 국어교육, 상담심리 등 관련전공 석/박사 과정 연구원들이 튜터로 참여하는 팀티칭은 개별 아동의 특성과 학습능력에 최적화된 학습 프로그램을 제공하기 위한 ERiD센터의 맞춤교육 프로그램입니다. 학생 한사람 한사람에 맞춤화된 교수법이 제공되는 팀티칭 클리닉은 ERiD센터가 다년간의 교육임상 경험과 학문적 융합 연구, 그리고 IT 기술을 접목하여 발전시킨 것으로, 실증적 효과성을 교육현장에서 입증해 나가고 있습니다.

“… 체계적인 명화자극 선택의 틀을 제안하기 위해서 미술교과서 분석을 시도하였다… 서양회화의 경우, 총 5개의 검정 교과서에 5개 이상의 작품이 실려 있는 작가로 4명의 근대 작가인 모네, 반 고흐, 쇠라, 피카소와 1명의 현대 작가인 리히텐슈타인이 있음을 알아냈다. 또한 이들 중 5종 교과서 모두에 실린 작가는 2명의 근대 작가인 모네와 쇠라로 미술 교과서 내에서도 근대명화가 현대명화에 비해 상대적으로 더 높게 노출되고 있음을 확인할 수 있었다… 실증연구를 통해 두 가지 흥미로운 결과를 도출할 수 있었다. 첫째, 차용명화의 시대별 사조에 따라 명화차용제품에 대한 태도에 차이가 나타났다. 차용된 명화가 근대명화인 경우(쇠라)가 현대명화인 경우(리히텐슈타인)보다 명화차용 효과가 높게 나타났다… 둘째, 시장에 노출이 많이 된 명화는 시장에 노출이 덜 된 명화에 비해 명화차용 효과가 낮게 나타났다… (pg. 69-70)”

“… 체계적인 명화자극 선택의 틀을 제안하기 위해서 미술교과서 분석을 시도하였다… 서양회화의 경우, 총 5개의 검정 교과서에 5개 이상의 작품이 실려 있는 작가로 4명의 근대 작가인 모네, 반 고흐, 쇠라, 피카소와 1명의 현대 작가인 리히텐슈타인이 있음을 알아냈다. 또한 이들 중 5종 교과서 모두에 실린 작가는 2명의 근대 작가인 모네와 쇠라로 미술 교과서 내에서도 근대명화가 현대명화에 비해 상대적으로 더 높게 노출되고 있음을 확인할 수 있었다… 실증연구를 통해 두 가지 흥미로운 결과를 도출할 수 있었다. 첫째, 차용명화의 시대별 사조에 따라 명화차용제품에 대한 태도에 차이가 나타났다. 차용된 명화가 근대명화인 경우(쇠라)가 현대명화인 경우(리히텐슈타인)보다 명화차용 효과가 높게 나타났다… 둘째, 시장에 노출이 많이 된 명화는 시장에 노출이 덜 된 명화에 비해 명화차용 효과가 낮게 나타났다… (pg. 69-70)”

“두 실험의 결과는 연구자뿐만 아니라 친환경 제품을 생산하고 판매하는 디자이너와 마케터들에게 인사이트를 제공한다. 두 번째 실험의 결과를 또 다른 각도에서 분석해 보면, 구매 상황이 과시적일 때에만 패키지 색상이 효과가 있다. 구매 상황이 비과시적인 경우, 패키지 색상의 차이가 친환경 제품에 대한 상대적 선호도 차이로 이어지지 않지만, 구매 상황이 과시적으로 변화하면 친환경 패키지 색상의 친환경 제품이 상대적으로 강하게 선호되었다. 이러한 결과는, 친환경 제품에 대한 소비자 선호도를 극대화하기 위해서는, 디자이너가 패키지 색상을 친환경 색상으로 선택해야 하는 동시에, 마케터가 구매 상황도 과시적으로 만들어야 한다는 것을 의미한다. 친환경 생활 용품이나 환경 친화적인 제품을 제조하는 디자이너와 이러한 제품을 판매해야 하는 마케터는 실험 결과를 염두에 두고, 친환경스러운 패키지 색상을 입히는 동시에 타인에게 드러나는 구매 상황을 만드는 전략을 고려해야 할 것이다 (pg. 164).”

“두 실험의 결과는 연구자뿐만 아니라 친환경 제품을 생산하고 판매하는 디자이너와 마케터들에게 인사이트를 제공한다. 두 번째 실험의 결과를 또 다른 각도에서 분석해 보면, 구매 상황이 과시적일 때에만 패키지 색상이 효과가 있다. 구매 상황이 비과시적인 경우, 패키지 색상의 차이가 친환경 제품에 대한 상대적 선호도 차이로 이어지지 않지만, 구매 상황이 과시적으로 변화하면 친환경 패키지 색상의 친환경 제품이 상대적으로 강하게 선호되었다. 이러한 결과는, 친환경 제품에 대한 소비자 선호도를 극대화하기 위해서는, 디자이너가 패키지 색상을 친환경 색상으로 선택해야 하는 동시에, 마케터가 구매 상황도 과시적으로 만들어야 한다는 것을 의미한다. 친환경 생활 용품이나 환경 친화적인 제품을 제조하는 디자이너와 이러한 제품을 판매해야 하는 마케터는 실험 결과를 염두에 두고, 친환경스러운 패키지 색상을 입히는 동시에 타인에게 드러나는 구매 상황을 만드는 전략을 고려해야 할 것이다 (pg. 164).”