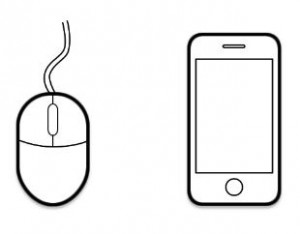

매일 많은 양의 수건과 침대 시트를 세탁해야 하는 숙박업체들은 물과 에너지를 많이 소비한다. 미국 숙박업계는 이 비용을 현재보다 10% 줄일 수 있다면 연간 600만 t의 온실가스가 감축되는 동시에 7억5000만 달러(약 8600억 원)의 운영비 절감 효과를 볼 것으로 예상한다. 또 미국세탁협회의 조사에 따르면 객실당 수건 세탁에 하루 평균 6.5달러(약 7500원)가 쓰이며 투숙객들이 수건을 매일 바꾸지 않고 재사용하도록 유도할 수 있다면 중급 이상 호텔의 경우 연평균 46만 달러(약 5억3000만 원)의 비용을 절감하는 효과가 있다고 한다.

이처럼 호텔에서 수건을 재사용하면 상당한 환경적, 경제적 효과를 볼 수 있지만 실제로 수건을 하루 이상 재사용하는 비율은 평균 30% 정도에 그치고 있다. 재사용을 해달라고 부탁하는 문구를 남겨두는 것만으로는 큰 효과가 없다.

심리학적 장치가 이럴 때 도움이 된다. 우선 “이 방에 묵으셨던 다른 투숙객들도 대부분 수건을 재사용했다”고 알리면 재사용 비율이 약 50%까지 증가한다. 더 좋은 방법은 투숙객 스스로 미리 약속을 하도록 만드는 것이다. 미국에서 리조트 체인을 운영하는 월트디즈니사가 고안한 방법이다. 투숙객에게 “나도 이 호텔에 머무는 동안 환경보호를 위해 노력하겠다”는 문구 옆에 “예” 혹은 “아니요”라고 표시하게 만들었더니 수건 재사용률이 59%까지 올라갔다. 더 나아가 “예”라고 약속하면 “지구의 친구”라고 쓰여 있는 작은 기념품을 준다고 했더니 80%까지 치솟았다. 또 기념품을 받은 투숙객은 받지 않은 투숙객보다 나갈 때 방의 불을 끄는 비율도 15% 더 높았다.

이 연구는 기업과 정부, 비영리단체가 시민과 국민의 행동을 변화시키기 위해 좀 더 세련된 방식을 사용해야 함을 시사한다. 예를 들어 에어컨 사용을 자제하거나 우측통행을 유도하기 위해 전단을 붙이는 것보다는 사람들이 자발적인 약속을 하도록 작지만 매력적인 보상을 제공하는 게 더욱 효과적이다.

“최근 필자가 디자인 에이전시 대표들이나 창업을 준비하는 분들과 대화를 해보면, 이제는 신제품이나 신사업을 설계할 때 전반적인 시장조사에 근거하기보다 개인의 요구들을 현명하게 해결해주는 아이디어가 ‘대박’ 가능성이 높다고 한다. 이런 솔루션을 찾는 데 디자인 사고나 디자인 기법이 필요하다는 인식이 널리 퍼져있다고 한다. 또 공공기관 컨설턴트들과 얘기를 해보면, 디자인 씽킹이 공공 영역에서 빠른 속도로 전파되고 있다고 한다. 정부 부처나 공공기관의 보고서에는 여러 디자인 조사기법과 디자이너들이 쓰는 콘셉트 개발 도구들이 등장한다. 세계에서 유례 없이 빠른 응용력을 보이는 한국 기업과 정부는 디자이너의 사고 방식과 일하는 방식을 상당 부분 받아들인 것으로 보인다…

“최근 필자가 디자인 에이전시 대표들이나 창업을 준비하는 분들과 대화를 해보면, 이제는 신제품이나 신사업을 설계할 때 전반적인 시장조사에 근거하기보다 개인의 요구들을 현명하게 해결해주는 아이디어가 ‘대박’ 가능성이 높다고 한다. 이런 솔루션을 찾는 데 디자인 사고나 디자인 기법이 필요하다는 인식이 널리 퍼져있다고 한다. 또 공공기관 컨설턴트들과 얘기를 해보면, 디자인 씽킹이 공공 영역에서 빠른 속도로 전파되고 있다고 한다. 정부 부처나 공공기관의 보고서에는 여러 디자인 조사기법과 디자이너들이 쓰는 콘셉트 개발 도구들이 등장한다. 세계에서 유례 없이 빠른 응용력을 보이는 한국 기업과 정부는 디자이너의 사고 방식과 일하는 방식을 상당 부분 받아들인 것으로 보인다…

카지노 최대 고객은 관광객일까?

카지노 최대 고객은 관광객일까?