오늘은 애경산업의 김윤덕 CM님께서 오셔서 신제품 개발과 브랜딩에 관한 마케팅 강의를 해 주셨다. 강의에서 가장 인상깊었던 부분은 마케터의 역할과 책임이었다. 마케터는 회사가 추구하는 인지와 소비자가 생각하는 인지의 차이를 줄이고, 소비자 입장에서 한번 더 생각하며, 경쟁하지 않고 유일한 브랜드를 만들기 위해서 모든 역량을 쏟아야 한다는 점이었다.

케라시스 퍼퓸 – 애경의 마케팅을 말하다

교과서에 따르면 마케팅이란 생산자가 상품 또는 서비스를 소비자에게 유통시키는 데 관련한 모든 체계적 경영활동이다. 하지만 책과 현장은 상당한 차이점이 있다. 흔히 마케팅 활동은 생산 원가 (cost) < 제품 가격 (price) < 고객 가치 (customer value)라고 표현한다. 그러나 여기서 진정으로 중요한 점은 소비자의 재구매를 유도하기 위해서 제품 가격이 소비자의 지불 가치보다 낮아야 한다는 점이다. 즉 생산 원가나 제품 가격보다 중요한 것은 고객 가치이며, 따라서 고객 가치를 파악하고 이를 충족하기 위한 전략을 수립하는 것이 마케팅 활동인 것이다. 하나의 제품에 대한 소비자의 인식을 파악하기 위해서 현장에서 많은 조사를 실시하지만, 종종 경험 부족이나 해석상의 오류로 소비자의 인식을 올바르지 못하게 인식하는 경우도 많다고 한다. 그러나 실패를 두려워하지 않고 계속해서 부딪히다 보면 마케터로서의 직관과 경험이 생기기 때문에, 끊임없이 도전하는 정신을 강조하셨다.

기업의 마케팅 활동은 NPD (New Product Development: 신제품 개발) 와 Branding의 연속이다. 이는 애경 산업의 케라시스 퍼퓸 사례를 통해 확인할 수 있었다. 전통적으로 케라시스는 과학적이고 세련되다는 이미지를 갖고 있었다. 하지만 시간이 지나고 경쟁자들이 등장하면서 이러한 이미지가 약해졌고 대신 향이 좋다는 느낌은 남아있었다. 애경은 세계적으로 향수의 수요가 늘고 있다는 점에 착안하여, 케라시스와 향수라는 두가지 컨셉을 결합하여 케라시스 퍼퓸을 런칭한다. 그 후에 리미티드 에디션, 디자인 공모전, 명품 향수업체와의 협력을 통해 소비자에게 효과적으로 전달하는 전략을 수립했다.

우리가 주목할 만한 점은 자사 제품의 강점과 소비자의 니즈를 모두 만족시키며 인지의 차이를 줄인 것과, 소비자에게 감성적으로 다가갔다는 점, 그리고 타사가 모방할 수 없는 차별화된 제품을 만들었다는 것이다. 감성적으로 다가갔음에도 불구하고, 헤어 클리닉 시스템이라는 과학적인 이미지와 고급스러운 향에서 생겨나는 기존의 프리미엄 이미지를 놓치지 않았다는 점도 흥미로웠다. 새로운 디자인, 새로운 향을 넘어서는 또 다른 가치를 지속적으로 부여하였고, 따라서 타사가 모방할 수 없는, 차별화된 제품으로 지속적인 성장 가능성을 보여주었다.

소비자의 행동을 잘 관찰하고, 소비자의 입장에서 생각하며, 소비자가 원하는 것을 충족해 주었을 때 마케팅은 성공한다고 생각한다. 마케터는 소비자의 니즈를 무엇보다 중요하게 생각해야 하며 최대한 이를 고수해야 한다는 생각을 하였다.

리큐 – NPD로 해결책을 제시하다

일반적으로 기업들은 컨셉 개발 및 상품화 단계를 거쳐 새로운 제품을 출시하지만, 애경은 출시 후 관리 (Post-Launching Management)를 강조하여 이미 출시한 제품을 히트 상품으로 육성한다. 이에 관해서 김윤덕 CM님은 “9개월 동안 힘들게 고생해서 아이를 낳았는데 왜 방치하는가?” 라는 말로 설명하셨다. 지속적으로 수요가 창출되는지, 지속 가능한 공급 능력이 있는지 예측해야 하며, 프로모션 매체들과 커뮤니케이션 채널들간의 조화, 추가적인 HUT (Home Usage Test: 가정내 사용조사) 등 다양한 출시 후 관리기법을 통해 운영해야 한다.

이제는 애경을 대표하는 제품이 되었지만, 액체 세제 시장에서 리큐는 후발주자였다. 당시 애경의 마케터는 트렌드 분석을 위해 국내/국외 액체 세제 시장을 조사했고 여러 나라와 세분화된 시장 별 경쟁관계를 조사하고, 기술적 변화, 선진국의 메인 클레임 조사 등을 통해 약 30만장이 넘는 조사 결과를 수집하였다. 최상위 니즈부터 차상위 니즈까지 로직트리를 구성해 개선점을 도출하였다. 특히 계량이 불편하다는 의견과 끈적임이 남는다는 의견을 반영하여 뚜껑으로 계량한 뒤 뚜껑을 통째로 세탁기에 넣을 수 있도록 하여, 소비자에게 새로운 해결책을 제시했다. 수많은 조사 덕분에 소비자의 니즈를 깊이있게 이해할 수 있었고, 혁신적인 방법으로 이 문제를 해결한 리큐는 시장에 뒤늦게 등장했음에도 불구하고 업계 1위가 될 수 있었다.

애경의 NPD는 총 다섯 단계가 존재한다는 사실 또한 놀라웠다. 하나씩 단계가 넘어갈 때마다 필요한 자원의 규모가 증가하며 한번 넘어간 단계는 다시 돌아올 수 없기 때문에, 각 단계를 넘어가기 위해서는 충분한 조사와 검토가 필수적이며 동시에 창의적이고 다양한 시도가 요구된다. 총 다섯 단계 중에서 우리가 가장 중요하다고 생각한 단계는 두번째 단계였다. 이 단계에서는 소비자와 시장을 조사하고 디자인 센터와 연구소의 협력을 결정하는 단계였는데, 무엇보다 소비자 조사에 주목해야 한다고 생각했다. 소비자의 입장에서 세제라는 제품을 바라본 리큐는 두번째 단계에서 성공의 발판을 마련하였고, 액체 세제 사용을 꺼리거나 기대하던 소비자들에게 좋은 해결책을 제공했다고 생각한다.

에스따르 – 마케터의 Ownership과 리스크 관리를 엿보다

에스따르는 마케터의 Ownership과 리스크 관리를 엿볼 수 있는 제품이었다. 에스따르라는 제품은 시장에서 실패했지만 이 실패는 새로운 성공에 발판을 마련했다. 단순히 아이디어의 출발이나 성공 확률에 얽매이기 보다는 실패를 두려워하지 말고 가능성이 있다면 무엇이든지 도전해 보는 것이 좋다는 말씀에서 마케터의 역할과 책임을 다시 한번 느낄 수 있었다. 마케터는 소비자가 원하는 성능과 이익을 완벽하게 구현해야 한다. 제조를 하는 과정에서 디자인 센터나 연구소와 타협한다면 결국 소비자의 외면을 받을 것이다.

에스따르는 탈모 방지에 초점을 둔 고품질 헤어케어 제품이었다. 하지만 당시 시장에서 인기를 얻기 시작하던 샴푸는 한방 샴푸였다. 시장의 트랜드를 올바르게 파악하지 못한 데에다 경쟁사의 전략까지 겹치며, 한방 샴푸와 상반되는 이미지로 인해서 소비자에게 어필하지 못한 채 시장에서 사라졌다. 이 사례를 통해서 마케터의 시장 분석력도 중요하지만 경쟁사 전략에도 대응할 수 있는 출시 후 관리의 중요성을 다시 한번 느꼈다.

이러한 실패를 미연에 방지하기 위해서 애경에서는 Market risk (소비자가 원하는 제품인가)와 Engineering risk (우리가 실제로 만들 수 있는 제품인가) 를 동시에 고려한 상품화 단계를 거친다. 이 두 가지 리스크는 마케터, 연구소, 디자인 센터가 다 같이 리뷰하지만, 일반적으로는 마케터가 Ownership을 가지고 Market risk를 선행 연구한 뒤 연구소와 디자인 센터가 협력하여 Engineering risk를 연구하는 편이다. 따라서 마케터는 여러 사람들의 의견을 맞추는 동시에 비용의 균형도 맞추는 등 책임이 많지만, 각자의 역할과 책임을 올바르게 수행하면 지속적인 수요의 규모가 창출되는, 성공적인 신제품 개발이 가능하다고 생각된다. 에스따르 사례를 통해 마케터의 가장 큰 적은 어쩌면 외부의 경쟁사가 아닌 개인의 자만심과 잘못된 확신일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 따라서 나의 생각이 정말 소비자의 생각과 일치하는지 검증하고, 또 검증하는 시도가 필요하다는 점을 배웠다.

진정한 마케터가 되자

결과적으로 오늘의 강연 내용의 핵심 주제는 “경쟁하지 마라, 유일해라” 였다. 마케터는 직감과 역량으로 브랜드의 성공적인 런칭을 위해 노력하고 기업의 브랜드 가치를 높이는데 기여하는 사람들이었다. 소비자에게 무엇을 어떻게 전달할지를 중요하게 생각하는 진정한 마케터의 자세를 배웠던 좋은 강연이었다.

Written by 권기정 응웬손하 박상진 김민석 나주연, 국민대학교 경영대학

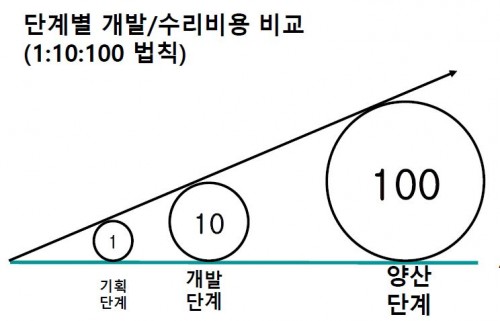

1:10:100의 법칙이라고도 불리는 단계별 개발/수리비용의 차이는 기획단계에서 하면 1이 투입되서 할 일을 개발단계에서는 10의 자원이 필요, 양산단계에서는 100의자원이 들어간다는 의미이며 프로세스가 런칭에 가까울수록 투입된 자원의 양이 많기 때문에 이를 수정하는 데에도 막대한 자원이 손실이 불가피한 현실을 알려준다. 이는 초기 상품제안 단계에서 기획의 중요성을 의미하는데, 기획 단계에서 파악한 고객의 insight가 개발과 양산단계에 잘 전달되면 기업의 손실을 막을 수 있다는 것이다. 이때 고객의 insight를 파악하는 것만큼 이를 타 부서에 얼마나 잘 전달하는지 또한 중요하다.

1:10:100의 법칙이라고도 불리는 단계별 개발/수리비용의 차이는 기획단계에서 하면 1이 투입되서 할 일을 개발단계에서는 10의 자원이 필요, 양산단계에서는 100의자원이 들어간다는 의미이며 프로세스가 런칭에 가까울수록 투입된 자원의 양이 많기 때문에 이를 수정하는 데에도 막대한 자원이 손실이 불가피한 현실을 알려준다. 이는 초기 상품제안 단계에서 기획의 중요성을 의미하는데, 기획 단계에서 파악한 고객의 insight가 개발과 양산단계에 잘 전달되면 기업의 손실을 막을 수 있다는 것이다. 이때 고객의 insight를 파악하는 것만큼 이를 타 부서에 얼마나 잘 전달하는지 또한 중요하다.

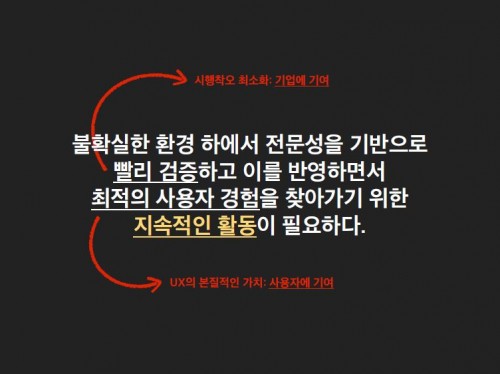

IT업계의 경쟁은 나날이 치열해지고, 모바일 시장은 이미 포화 상태이다. 전통적인 제작 방식으로는 이러한 예측 불가능한 시장을 개척해 나가기 어렵다. 그래서 몇년 전부터 기민하게 시장 상황에 대응하는 제작 방식이 부각 되고 있는데, Agile, Lean 프로세스가 그것이다. 간단하게 요약하지면, 사용자가 원하는 최소한의 기능을 구현해서 시장에서 빠르게 검증하고, 그 데이터를 근거로 개선해나가는 과정을 반복해나가는 방식이다. 이 때의 첫 개발 버전을 MVP(Minimum Viable Product 최소 요건 제품)라고 부르기도 한다.

IT업계의 경쟁은 나날이 치열해지고, 모바일 시장은 이미 포화 상태이다. 전통적인 제작 방식으로는 이러한 예측 불가능한 시장을 개척해 나가기 어렵다. 그래서 몇년 전부터 기민하게 시장 상황에 대응하는 제작 방식이 부각 되고 있는데, Agile, Lean 프로세스가 그것이다. 간단하게 요약하지면, 사용자가 원하는 최소한의 기능을 구현해서 시장에서 빠르게 검증하고, 그 데이터를 근거로 개선해나가는 과정을 반복해나가는 방식이다. 이 때의 첫 개발 버전을 MVP(Minimum Viable Product 최소 요건 제품)라고 부르기도 한다.

일본 다카라즈카라는 도시에서의 차별화된 공연을 계기로 발전을 해온 다카라즈카 가극단은 공연의 차별성을 토대로 상당한 수의 관객과 팬클럽, 매출을 자랑하고 있다. 여기서 다카라즈카 도모노카이라는 이름으로 활동하는 팬클럽에 주목해야하는데, 이들은 처음으로 본 다카라즈카 공연을 특별한 경험으로 간직하고 자발적인 활동을 하고 있다. 다카라즈카 도모노카이는 다카라즈카 가극단과 발자취를 함께하며 전반적인 서포터즈의 역할을 하고 있다. 매진을 위한 티켓매입, 공연지원 등을 통해 공연 기획에 적극적으로 개입하고 있으며, 이러한 적극적인 개입은 기획의 한 부분을 차지할 정도로 규모가 커졌다. 전체적인 이야기가 있는 공연 문화 기획은 사람들로 하여금 특별한 이야기가 있는 공연에 매료되게 하였을 뿐만 아니라 소비자가 기획에 참여하고 자신들의 이야기를 개진하는 활동을 가능하게 했다. 이러한 총체적인 기획은 두터운 팬덤을 확보 가능하게 했을 뿐만 아니라 가극단이 101년이라는 시간 동안 유지될 수 있도록 하는 원동력이 되었다.

일본 다카라즈카라는 도시에서의 차별화된 공연을 계기로 발전을 해온 다카라즈카 가극단은 공연의 차별성을 토대로 상당한 수의 관객과 팬클럽, 매출을 자랑하고 있다. 여기서 다카라즈카 도모노카이라는 이름으로 활동하는 팬클럽에 주목해야하는데, 이들은 처음으로 본 다카라즈카 공연을 특별한 경험으로 간직하고 자발적인 활동을 하고 있다. 다카라즈카 도모노카이는 다카라즈카 가극단과 발자취를 함께하며 전반적인 서포터즈의 역할을 하고 있다. 매진을 위한 티켓매입, 공연지원 등을 통해 공연 기획에 적극적으로 개입하고 있으며, 이러한 적극적인 개입은 기획의 한 부분을 차지할 정도로 규모가 커졌다. 전체적인 이야기가 있는 공연 문화 기획은 사람들로 하여금 특별한 이야기가 있는 공연에 매료되게 하였을 뿐만 아니라 소비자가 기획에 참여하고 자신들의 이야기를 개진하는 활동을 가능하게 했다. 이러한 총체적인 기획은 두터운 팬덤을 확보 가능하게 했을 뿐만 아니라 가극단이 101년이라는 시간 동안 유지될 수 있도록 하는 원동력이 되었다.

조진서 기자님의 중요한 메시지는 3가지였다. 좋은 모델을 벤치마킹 하라, 필요할 때는 전문가를 고용하라, 적절한 아웃소싱이 필요하다. 또한 이번 강연에서 들었던 의문점은 좋게 말하면 제작과정의 유연성이고, 솔직하게 말하면 현실에서의 프로젝트 구현 과정이었다. 결국 현실에서는 신제품 개발이 체계적이지 않다는 점을 깨달았고 개발된 신제품의 성공에 대해서 다양한 인식기준이 필요하다는 것을 느꼈다.

조진서 기자님의 중요한 메시지는 3가지였다. 좋은 모델을 벤치마킹 하라, 필요할 때는 전문가를 고용하라, 적절한 아웃소싱이 필요하다. 또한 이번 강연에서 들었던 의문점은 좋게 말하면 제작과정의 유연성이고, 솔직하게 말하면 현실에서의 프로젝트 구현 과정이었다. 결국 현실에서는 신제품 개발이 체계적이지 않다는 점을 깨달았고 개발된 신제품의 성공에 대해서 다양한 인식기준이 필요하다는 것을 느꼈다.