Article at a Glance

신한카드는 고객 개개인의 취향과 상황에 따라 그때그때 다른 할인과 이벤트 등의 혜택을 앱으로 전달하는 초(超)개인화 프로젝트를 3년에 걸쳐 전사적으로 진행하고 있다. ‘넷플릭스’가 하는 것처럼 빅데이터 분석과 머신러닝 알고리즘을 사용해 2만5000개의 소비 패턴을 정립하고 그에 따라 고객이 딱 원하는 혜택을, 딱 원하는 타이밍, 메시지, 채널(TMC)로 자동 전달하는 것이 이 프로젝트의 목표다. 이를 위해 성별, 연령, 요일, 날씨 등에 따라 할인 혜택을 전하는 마케팅 메시지가 달라지는 행동경제학 실험을 세계적으로도 유례없는 규모로 실시했다.

… 초개인화 프로젝트를 진행하는 동안 담당자들이 문제의식을 가진 게 있었다. 빅데이터사업본부 이중재 부부장은 “시스템을 잘 만드는 것도 중요하지만 고객의 입장에서는 느끼는 것은 자기에게 떨어지는 메시지이며 커뮤니케이션을 어떻게 하느냐에 따라서 고객이 초개인화를 실감할 수도, 그렇지 않을 수도 있다는 의견이 많았다”고 말한다. 즉, TMC 중에서 T(타이밍)와 C(채널)는 빅데이터와 알고리즘으로 개선해나갈 수 있지만 M(메시지)은 근원적으로 섬세한 인간의 손길이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.

행동경제학(behavioral economics)이 해법으로 거론됐다. 행동경제학은 풍부한 연구 결과와 다양한 성공 사례로 해외에서는 그 효과가 증명됐다. 최근 20년간 북미 마케팅 박사 과정의 절반 이상은 행동경제학과 직간접적으로 연관된 연구를 수행하고 있다는 통계도 있다. 미국, 영국, 캐나다 등 서구의 공공기관이나 기업 현장에서도 다양한 프로젝트가 수행되고 있다.

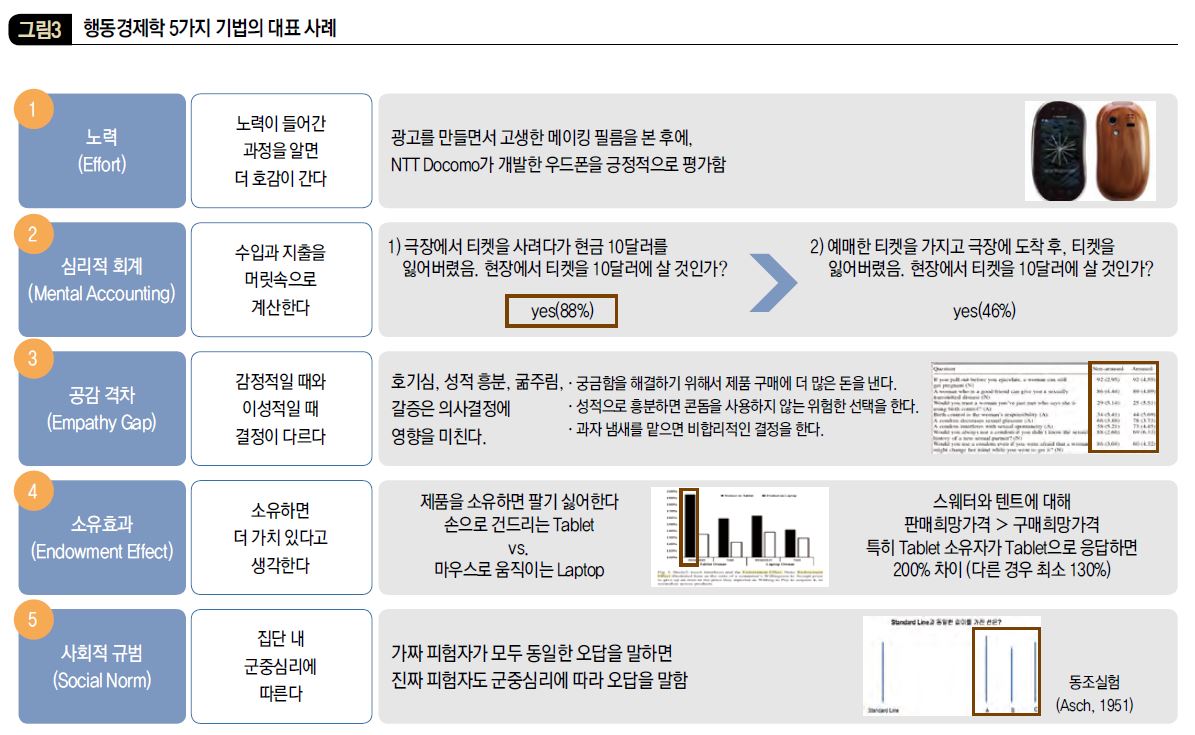

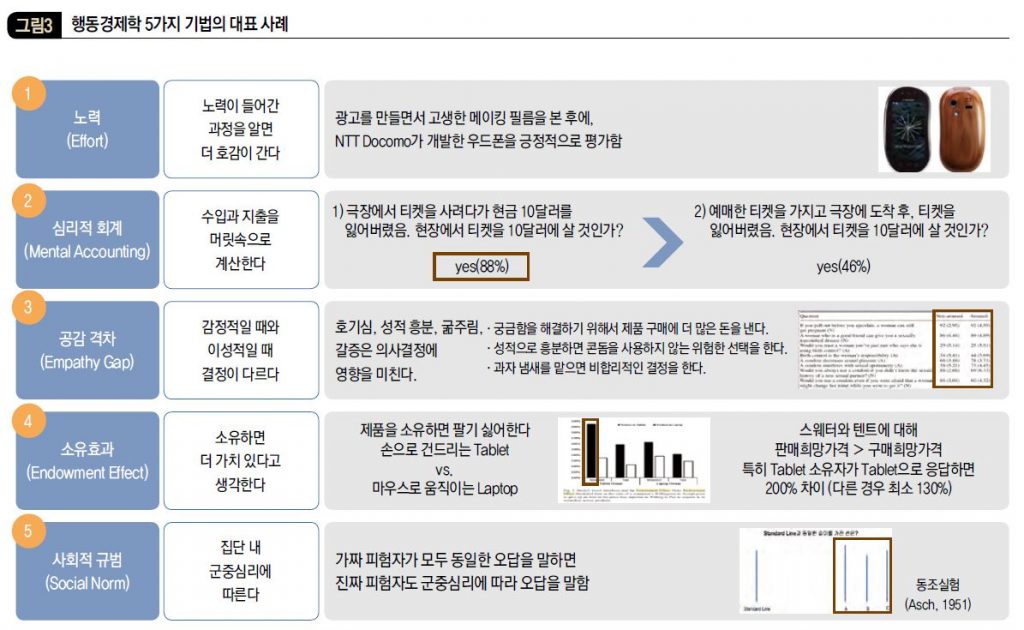

… 프로젝트가 본격 가동되며 연구팀은 행동경제학의 여러 기법을 수집한 뒤 이 실험에 적용 가능한지 여부를 검토했다. 먼저 행동경제학 연구자들의 바이블인 ‘Behavioral Economics Guide’와 ‘Nudge Database’를 기반으로 하고 최신 연구에서 밝혀진 새로운 기법을 추가해 총 108개의 기법을 수집했다. 이 중에서 중복되거나 충돌하는 기법은 제외하고, 2000년 이후 반복적으로 효과가 검증돼 연구자들에게 의미 있다고 받아들여지는 기법들만 10개 남겼다. 선택된 10개의 기법이 적용된 메시지를 제작한 뒤 연구팀은 신한카드 담당자들과 내용을 공유했다. 현업 경험이 많은 사람이 보기에는 어떤 기법이 좋은지에 대한 선호도도 알아야 했고, 규제가 빡빡한 금융업의 특성상 준법감시팀의 심의도 통과해야 했다. 이렇게 해서 최종적으로 5가지 행동경제학 기법이 선택됐다.

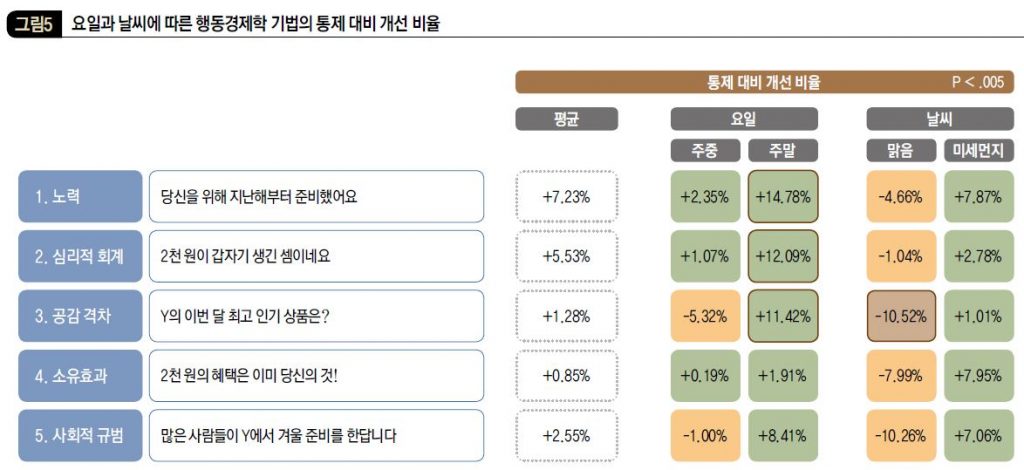

… 신한카드 마케팅전략 부서는 매회 약 20만 명의 페이판 앱 사용자에게 6가지 메시지 중 하나를 무작위로 골라서 발송했다. 메시지당 약 3만 3000명이 배정된 셈이다. 발송일은 2019년 1월 11일(금), 1월15일(화), 1월17일(목)이었다… 종합하자면, 이 실험은 무작위로 선발된 59만 2589명의 신한카드 가입자를 대상으로 동일한 오퍼를 동일한 채널로 보내되 조건을 18가지(6가지 메시지 × 3가지 타이밍)로 달리 만들어 메시지를 보냄으로써 행동경제학을 적용한 커뮤니케이션이 효과가 있는지를 검증한 것이다.

… 요일과 날씨에 따라서 행동경제학의 효과가 다르다는 결과를 해석할 때에도 한국적 특성을 고려해야 함을 알 수 있었다. 한국인은 일상에서 합리적으로 생각하면서 바쁘게 살아가는 편이다. 그래서 평상시에는 행동경제학이 전반적으로 효과가 없다. 하지만 일상에서 벗어나는 특수 상황에서는 행동경제학이 효과를 내는 것으로 볼 수 있다. 감정적 혹은 쾌락적으로 생각할 여유가 생기는 주말과 금요일, 또 미세먼지 때문에 생기는 부정적 정서를 (쇼핑 등으로) 환기해야 할 필요성을 느끼는 경우 등이다. 즉, 한국에서는 일상을 벗어나는 상황이 생겨야만 비합리성이 관여하는 행동경제학이 효과가 있음이 이 실험에서 확인됐다.

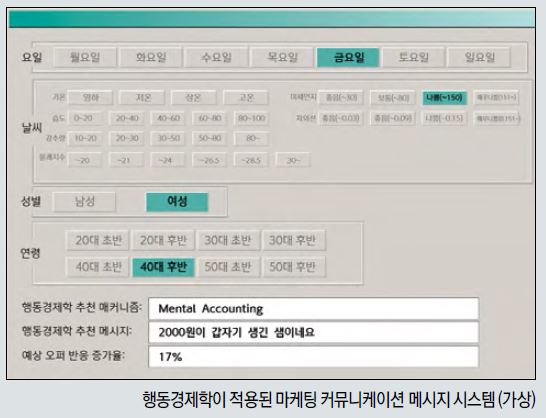

… “흐름이 바뀌고 있는 것 같다.” 주재우 교수와 함께 실험을 주도한 신한카드 이중재 부부장의 말이다. “예전에는 기업이 고객에게 혜택을 쫙 뿌리고 알아서 쓰라는 식이었다면 이제는 점점 고객 각자에게 다가가는 모습을 보여야 한다. 소비 데이터를 분석하는 것뿐만 아니라 이 사람이 어떤 상황에 처해 있을까 고민해야 한다. 고민의 폭이 넓어져야 한다. 그래야 차별점을 발견할 수 있다. 누가 이런 요일, 이런 날씨를 좋아하는지 알아내면 그에 맞는 메시지가 나가야 한다. 이런 것들을 시스템화하는 것이 초개인화다.”