1853년 미국에서는 고층 빌딩 열풍이 불었다. 그에 따라 세계 최초의 안전한 엘리베이터를 개발한 OTIS사는 막대한 수익을 거두는 중이었다. 하지만 매출이 늘어감에 따라 고객들의 불만도 늘어 갔다. 고객들은 엘리베이터의 속도가 느려 고층까지 올라가는 시간이 오래 걸린다는 문제를 제기하였다. 그러나 OTIS가 소비자 관점에서 관찰해본 결과 속도라는 표면적인 문제가 아니었다. 즉 다른 곳에 문제의 원인이 있음을 파악할 수 있었고, 이는 최소비용으로 최대의 효율을 낸 사례로 알려져 있다. 소비자들의 문제를 다른 시각으로 접근하여 해결한 OTIS사의 엘리베이터 거울 이야기를 소개하려고 한다.

- 기어1: 엘리베이터에 대한 불만

1853년 미국에서 고층 빌딩 붐이 일어났다. 고층의 건물이 다수 세워지면서 높은 건물을 올라가기 위한 수단에 대해 필요를 느끼게 되었고, OTIS사는 고층 빌딩에 필수적인 엘리베이터를 개발함으로써 높은 매출을 거둘 수 있게 되었다. 그때 당시의 엘리베이터의 속도는 현재의 엘리베이터들보다도 속도가 한참 느렸었다. 당시 OTIS의 엘리베이터는 붐에 따른 판매량은 지속적으로 늘었지만, 그와 동시에 고객들의 불만도 늘어만 갔다. 소비자들은 엘리베이터의 속도가 너무 느리다는 문제를 제기하였다.

OTIS는 이러한 문제 제기에 대해 문제의 원인을 속도라고 파악을 했지만, 당시의 기술로는 속도에 대한 개선을 할 수 없는 한계에 봉착한 상황이었기 때문에 단기간에 해결할 수 있는 문제가 아니었다. 그러던 중 현상을 조사하는 과정에서 OTIS는 특이한 점 한 가지를 발견했다. 당시 자사의 엘리베이터가 설치된 빌딩들 모두가 불만을 제시한 상황이었으나 단 한 곳의 빌딩만이 불만을 제기하지 않았기 때문이다. OTIS의 직원들은 그 이유를 조사하기 위해 현장 파견에 나섰다. 관찰 결과, 엘리베이터의 속도가 느려 소비자들은 고층까지 올라갈 때 밀폐된 엘리베이터 안에서 머무르는 시간이 상대적으로 더 길다고 느꼈고, 이는 소비자가 지루함을 느끼게 만들었다. 즉 지루함이 속도에 대한 불만을 제기하게 된 것이었다.

- 기어2: 거울을 달아 지루함을 해소

OTIS는 이용자들의 불만을 해소시키기 위한 해결책을 ‘속도를 빠르게 만들자’가 아닌 ‘어떻게 하면 지루하게 느끼지 않을까?’라는 관점으로 재정의 하였다. OTIS의 관찰 결과, 해당 빌딩의 유일한 차이점은 바로 거울이었다. 해당 빌딩의 관리인이 고객들의 불만을 해결해보기 위해 단순한 아이디어를 제기한 것이었다고 한다. 즉, 엘리베이터에 거울을 달게 됨으로써, 거울이 소비자가 느끼는 지루함을 해결해주었다는 것이다.

OTIS는 사람들이 엘리베이터를 탈 때 누군가를 만나러 가는 길이라는 간단한 사실을 알아챘다. 사람들은 누군가를 만나러 갈 때 자신이 단정하게 보이기를 바란다. 그렇기 때문에 거울을 달면 자신의 옷매무새를 다시 하며 엘리베이터 안에서의 시간을 지루하게 느끼지 않을 것이라 생각하여, 한 곳에 시범적으로 거울을 설치했다. 성공적으로 해당 엘리베이터에서는 더 이상 고객들에게서 불만이 나오지 않게 되었다.

OTIS는 거울이 당시 가장 효과적인 방법임을 인지하고, 거울이 설치되어 있는 빌딩의 아이디어를 바로 도입하여, 곧바로 자신들의 엘리베이터에 거울을 달기 시작했다. 그때부터 오늘날까지 우리는 어떤 엘리베이터에서나 거울을 볼 수 있게 되었고 그것을 당연하게 생각한다. 이것은 기술의 혁신과는 전혀 다른 관점에서 파악하게 된 고객의 니즈였다.

- 기어3: 거울이라는 해결책은 최소비용 최고 효율, 그리고 새로운 이해관계자

기어2에서 우리는 엘리베이터 산업과는 전혀 관련 없는 외부 이해관계자인 거울 회사를 끌어들임으로써 새로운 네트워크를 생성시켰다는 사실을 알 수 있다. 전혀 다른 사업이라고 판단되었던 분야와의 결합은 새로운 공생 관계를 만들었고, 엘리베이터 이용객들의 불만은 사라졌고, OTIS는 최저비용으로 그들의 가장 큰 난제를 해결하게 되었다. 최초의 엘리베이터라는 타이틀을 가지기도 했지만, 이러한 초기의 불만을 이용자들의 심리를 빠르게 파악하고 최고 효율의 뜻밖의 방법을 생각해냈기에 아직까지도 OTIS의 명성은 여전히 건재하다.

국내 사례와 차별성: 한국의 “빠름”도 의식한 OTIS의 엘리베이터 – 기존의 OTIS 엘리베이터는 조작버튼이 문 왼편에 위치하고 있었다. 하지만 OTIS는 한국은 빠름을 추구하는 국민성이 있다는 사실을 알고, 타사와는 다르게 조금이라도 더 빨리 엘리베이터를 조작할 수 있게 하기 위하여 한국에 수출하는 엘리베이터는 조작버튼이 문 오른편에 위치하도록 설계를 하였다. 이 예상은 정확했고, OTIS 엘리베이터의 한국 수출량은 30%가 늘어 2016 이노스타 인증 엘리베이터 부문에서 1위를 달성했다. 한국에서 가장 높은 건물인 롯데월드 타워의 엘리베이터도 OTIS엘리베이터라고 한다.

시대에 따른 변화: 정보와 기술의 발달로 산업이 발전하며 건물들은 더욱 더 높아지고 있다. 이에 따라 엘리베이터간 속도는 큰 차이가 없게 되었으며 또한 엘리베이터 안에 큰 거울들이 붙어있는 것도 보편화 되었다. 기술이 발달하며 현대인들의 생활도 바뀌었으며 이에 따라 엘리베이터 산업은 끊임없는 고객 니즈를 파악하며 현대인들에 맞게 변화해 왔다. 예를 들면 시간과의 전쟁 속에 사는 현대인들에게는 엘리베이터를 기다리는 시간도 낭비이기에 가정 내에 엘리베이터 호출기를 설치하기도 하였다. 또한 미국 뉴욕의 록펠러 센터나 엠파이어 스테이트와 같은 고층 빌딩은 천장에 건물에 대한 역사를 기록한 동영상을 게시해 고객들이 80층의 엘리베이터를 타는 동안의 시간 또한 관광의 한 요소로 사용되고 있다. 더 나아가, 아파트 혹은 상가 같은 엘리베이터에는 광고, 혹은 ‘오늘의 사자성어’와 같은 디스플레이 화면을 설치 하면서 고객들의 눈길을 한번씩 끌게 하고 광고를 통한 수익을 창출해 내기도 한다. 과거의 엘리베이터와 다르게 이제는 현대인이 원하는 바가 과거와는 다르게 변화하고 있는 것이다.

앞서 소개한 사례는 거울이라는 전혀 다른 이해관계자를 끌어들여와 엘리베이터에 새로운 가치가 부여된 케이스였다. 소비자들은 시대가 변화함에 따라 또 다른 새로운 가치를 얻고자 한다. 그렇기 때문에 위와 같은 다방면적이 관점에서의 시도들이 계속되어야 한다.

- 참조

http://news.hankyung.com/article/2016031025861

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=wisdomhouse7&logNo=156403840

http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1003877764

http://magazine.qulky.com/home/archives/22410

Written by 이강혁,김재익,제갈영,홍찬희,백용,유기 | 디자인경영 | 국민대학교 경영대학

60년대 Bruce D. Henderson의 경험 곡선(Experience Curve)을거쳐, 80년대

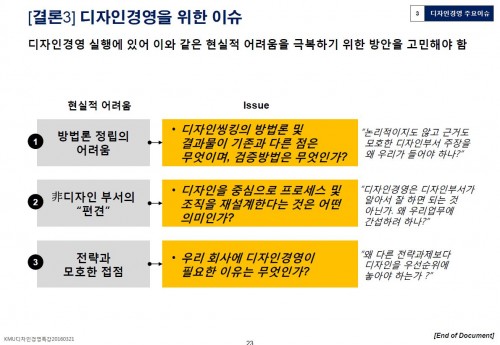

60년대 Bruce D. Henderson의 경험 곡선(Experience Curve)을거쳐, 80년대  종합해보면, 디자인 경영이란 디자인을 마케팅 내 제품전략의 일부가 아니라, 기업의 전사전략 / 사업전략 레벨에서 중점적으로 고려해야 할 요소로 인식하고 관리하는 것을 의미한다. 디자인이 특정 디자인 부서 뿐만 아니라 사내 모든 부분에 영향을 미친다는 것이다. 디자인 경영은 분명 기능전략 관심분야에서 혁신 다음으로 주목 받는 핵심역량이지만 당장 이를 원만하게 수행하기 위해서 먼저 해결해야하는 문제점들이 있다.

종합해보면, 디자인 경영이란 디자인을 마케팅 내 제품전략의 일부가 아니라, 기업의 전사전략 / 사업전략 레벨에서 중점적으로 고려해야 할 요소로 인식하고 관리하는 것을 의미한다. 디자인이 특정 디자인 부서 뿐만 아니라 사내 모든 부분에 영향을 미친다는 것이다. 디자인 경영은 분명 기능전략 관심분야에서 혁신 다음으로 주목 받는 핵심역량이지만 당장 이를 원만하게 수행하기 위해서 먼저 해결해야하는 문제점들이 있다.

한국으로 오는 외국인 관광객이 증가하고 있으며 그 수는 6년전 780만 이었던 외국인 관광객수가 올해 1600만까지 다다르게 된 상황이었다고 합니다. 그러나 외국인 관광객들에게 만족도를 조사한 결과 하드웨어적인 숙박, 교통과 같은 시설 등에 대한 만족도는 높아졌지만 소프트웨어적인 서비스 만족도는 여전히 낮았습니다. 음식, 볼거리 뿐만 아니라 우리나라의 문화를 체험하고 즐길수 있는 것들이 필요한 상황, PSSD Lab.은 Co-Design Workshop을 통해 새로운 외국인 문화체험 서비스를 만들어보고자 하였습니다.

한국으로 오는 외국인 관광객이 증가하고 있으며 그 수는 6년전 780만 이었던 외국인 관광객수가 올해 1600만까지 다다르게 된 상황이었다고 합니다. 그러나 외국인 관광객들에게 만족도를 조사한 결과 하드웨어적인 숙박, 교통과 같은 시설 등에 대한 만족도는 높아졌지만 소프트웨어적인 서비스 만족도는 여전히 낮았습니다. 음식, 볼거리 뿐만 아니라 우리나라의 문화를 체험하고 즐길수 있는 것들이 필요한 상황, PSSD Lab.은 Co-Design Workshop을 통해 새로운 외국인 문화체험 서비스를 만들어보고자 하였습니다.