1. 보이는 브랜딩과 보이지 않는 브랜딩의 조화

과거 기업이 진행하는 브랜딩의 역할은 광고, 패키지, 리테일 등을 통해 고객의 경험을 만들어 낼 수 있는 ‘실제화’에 초점을 맞췄다. 이를 통해 고객에게 브랜드라는 약속을 일방적으로 전달하는 ‘보이는 브랜딩(visible branding)’에 집중했다. 그런데 최근 트렌드는 ‘보이지 않는 브랜딩(invisible branding)’이다. 우선 기업 내부의 직원들에게 비전을 제시하고 비전이 투영된 제품과 서비스 등 ‘소비자 경험’이 지속해서 생산될 수 있는 플랫폼을 개발하고 시스템을 구축하는 것이다.

보이는 브랜드와 보이지 않는 브랜드의 역할이 조화를 이룰 때 기업 브랜드가 고객에게 차별화된 경험을 만들어 내고 기업은 지속적으로 성장할 수 있는 기회를 가지게 된다. 보이는/보이지 않는 브랜딩이 조화되는 시스템을 만들기 위해서는 기업 내 조직 문화의 변화가 필요하며 이를 위해서는 리더의 강한 의지가 필수적이다.

‘우아한형제들’은 보이는/보이지 않는 브랜딩을 균형 있게 통합적으로 구축한 국내의 드문 사례다. 디자이너 출신의 대표는 기업의 핵심 비전이 조직원들과 최대한 공유되는 기업 문화를 만들기 위해서 디자인스러운 방법들을 다양하게 사용했다. 이를 통해 구축된 조직 문화는 기업의 핵심 상품인 배달의민족 앱을 브랜딩하는 과정에도 자연스럽게 반영돼 제품을 사용하는 고객들도 독특한 조직 문화를 느낄 수 있다.

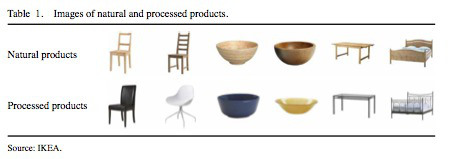

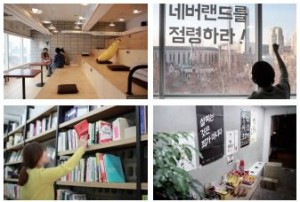

또, 배달의민족 브랜드의 성공 이면에는 브랜드 가치를 지속해서 만들어 낸 이 회사만의 재미있는, 함께하는 조직 문화가 있다. 브랜드는 살아 있는 생명체와 같이 지속적으로 진화, 발전해야 하기 때문에 각 조직원이 브랜드 챔피언으로 변화하고 그 변화를 이끌어 낼 수 있는 전략적 비전과 퍼포먼스가 동반돼야 한다. 우아한형제들은 조직원들과 비전을 함께 논의하고 공유하기 위해 각종 포스터, 사원증 등 시각적으로 실체화된 구체적인 비전을 회사 곳곳에 배치했다. 또 다양한 형태와 크기의 공간에 재미있는 가구를 배치했다. 부담스럽지 않고 재미있는 글들에 자연스럽게 노출되고 다양한 사내 이벤트에 참여하면서 조직원들은 함께 비전을 만들고 다듬어 나아가는 체험을 했다. 조직원들은 대표의 비전을 자연스럽게 받아들이고, 함께 전파하고, 개선하면서 기업 운영에 적극적으로 참여했다. 재미난 문구들이 적혀 있는 사원증도 개인의 개성을 드러낼 수 있도록 조직원들의 적극적인 요구로 만든 것이다.

2. 페르소나(Persona) 기법이 적용된 ‘찌질한 형아’ 캐릭터와 기업 서체 개발

2. 페르소나(Persona) 기법이 적용된 ‘찌질한 형아’ 캐릭터와 기업 서체 개발

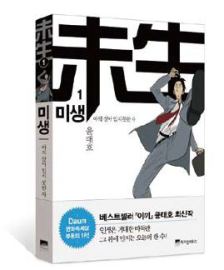

디자이너가 프로젝트에 임하는 가장 중요한 태도는 공감 능력이다. 우아한형제들의 창업자들은 기존 배달음식 전단지가 무분별하게 뿌려지고 있다는 문제점을 발견했다. 이렇게 해서는 업주들이 광고 효과를 측정할 수 없다. 이렇게 업주들이 느끼는 불편함을 해결해줄 수 있는 배달 음식 앱을 개발했다. 이들은 주 고객층인 20대가 편안하게 즐기는 ‘키치스럽고 B급스러운’ 이미지를 브랜드 커뮤니케이션 콘셉트로 정했다. 이에 따라 동네에서 쉽게 마주칠 수 있는 ‘찌질한 형아’ 모습의 시각적으로 강렬한 캐릭터가 웹툰 스타일로 태어났다. 이는 디자이너들이 흔히 사용하는 페르소나(Persona) 기법이다. 연상 가능한 구체적 타깃을 설정하고 보여줘서 이를 본 고객들이 쉽게 이 브랜드의 이미지를 추론할 수 있도록 유도하는 것이다.

이에서 한걸음 더 나아가 캐릭터 중심의 시각적 아이덴티티를 보완하기 위해 기업 서체인 ‘한나체’도 개발했다. 기업 서체는 삼성전자, KT, NHN, 현대카드와 같이 규모가 큰 기업에서 보고서와 광고를 통해 보여지는 것이 대부분이다. 우아한형제들은 작은 기업임에도 불구하고 한나체를 사용한 언어적 유희가 가미된 포스터와 사무용품들을 직원과 고객에게 선보이면서 더욱 일관성 있고 확장성 있는 브랜드 이미지를 구축하는 데 성공했다.

3. 통합적 경험을 갖고 있는 ‘경영하는 디자이너’가 리드

3. 통합적 경험을 갖고 있는 ‘경영하는 디자이너’가 리드

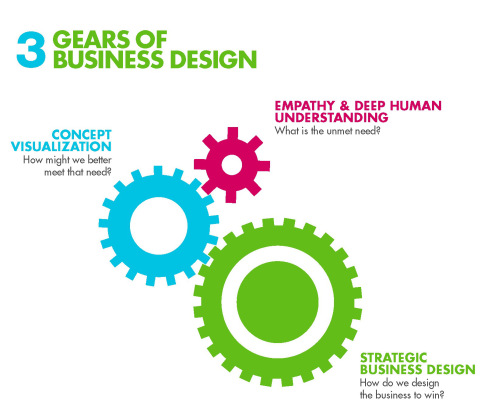

일반적으로 디자이너는 직관적 사고에 익숙하고 경영자는 분석적 사고에 익숙하다고 여겨진다. 이 두 사고가 통합적으로 이뤄질 때 혁신적 제품을 만들 수 있다는 주장이 있으나 성공 사례는 많지 않다. 두 가지 다른 사고방식의 통합이 어려운 이유는 두 분야의 사람들이 받아왔던 교육 방식이나 교육 내용과도 연관이 있다. 통상적으로 디자인을 전공하는 학생들은 도제식 교육을 받으며 정답이 없는 현실의 문제를 해결하기 위해 통합적 사고를 하도록 장려되는 반면 경영을 전공하는 학생들은 대형 강의를 통해 복잡한 경영 이슈를 해결할 수 있는 작은 단위로 좁혀서 분석하는 것에 익숙하다.

아쉽게도 기존의 디자인 경영 연구나 디자인 싱킹(Design Thinking) 연구는 디자인을 경험하지 않은 경영자들이 디자인을 어떻게 수용해야 하는가에 관해 주로 이야기하고 있다. 그런데 김봉진 대표는 정규 디자인 교육을 먼저 받은 뒤에 오랫동안 기업에서 실무를 익히고 또 개인 사업을 운영하면서 경영을 배운 사람이다. 즉, 일반적인 경영자가 경영을 먼저 배우고 나중에야 디자인에 관심을 갖게 되는 것과는 반대의 방법으로 얻은 통합적 경험이 있다. 이는 자연스럽게 그를 직관적 사고와 분석적 사고의 조화를 이룬 ‘경영하는 디자이너’로 만들었다.

4. 소통을 위한 수평적 공동체 문화와 효율성을 위한 수직적 업무 질서의 조화

디자인 중심의 조직 문화는 조직원이 자발적으로 필요한 제품, 기술, 직무를 지속해서 만들어 내게 하는 학습 사이클을 가지고 있다. 이러한 유연한 기업 문화는 정해진 업무의 결과에 기반한 수직적 인사 시스템에 의존하고 있는 전통적 산업의 기업들에 시사점을 준다. 디자인이 혁신을 이뤄낸다는 점이 주목을 받으면서 적지 않은 기업들이 유연한 조직 문화를 받아들이기 위해 노력하고 있으나 개인-팀-부서가 각각의 KPI (Key Performance Indicator)로 평가받는 수직적 인사 평가 시스템을 유지한 상태에서는 받아들이기 어렵다. 그런데 흥미롭게도 우아한형제들의 인사 정책은 단순한 디자인 중심의 조직문화가 아니라 수평-수직 인사 정책이 적절하게 혼합된 형태를 보인다. 우선 수평적 형태의 인사 정책은 한 사람이 상대방을 객관적이고 공정하게 평가할 수 없다는 대표의 의견이 반영된 결과로 볼 수 있다. 예상보다 일을 많이 했거나 더 좋은 결과를 만들어 낸 경우, 다른 기업들처럼 인센티브에 근거한 경제적 보상을 하는 대신 대표가 직접 잘했다고 인정해주거나 같은 팀에 속한 사람들이 박수를 쳐 주는 사회적 포상을 하기도 하고 직원이 원하는 제품이나 서비스(동남아시아 여행권, 호텔에서의 네일아트 서비스 등)를 선물로 주는 개인적 포상을 실시하기도 한다. 또 경제적 보상이 자발적인 동기부여를 저해한다는 의견에 따라 영업팀에서도 개인별 성과급 제도를 없애고 영업팀이 다 함께 해외여행을 가는 것을 목표로 설정하기도 한다. 받은 선물을 나누거나 청소 당번을 뽑을 때도 지위 고하를 막론하고 전 직원이 똑같은 확률의 제비뽑기를 시행하고 있다. 이처럼 비정량적이고, 명문화되지 않고, 조직원 개인의 니즈에 맞춰진 성과 보상 체계는 고용주와 비고용주의 인위적인 차이를 없애려는 대표의 노력으로 볼 수 있다.

이 회사 경영진은 수직적 인사 정책도 함께 강조한다는 점에서 일반 디자이너 중심의 기업들과 차별된다. 이 회사에는 ‘9시1분은 9시가 아니다’라는 표어가 있다. 일반적으로 밤에 일하는 것을 좋아하는 개발자와 디자이너들의 근태 관리를 중시한다. 비정규직으로 입사한 사람들과 정규직으로 입사한 사람들 간의 차이도 존재하고, 최근에 몇몇 기업에서 시행하는 ‘직급명 없애기’ 운동과는 반대로 직급명을 강조하기도 했다. 기업 운영에 필수적인, 최소한으로 명문화된 인사 정책은 본인과 주변사람들의 경험에 근거해 ‘성실한 디자이너가 성공하더라’는 대표의 주관적 의견이 강하게 반영된 것이다.

이렇듯 ‘우아한형제들’은 수평적 공동체 구조에 수직적 업무 구조를 동시에 만들어 나가는 형태를 띠고 있다. 디자인적 사고가 잘 구성된 조직구조에 적용될 때 다양한 요소들 사이에서 패턴과 관계를 만들어 내고, 이렇게 찾아낸 패턴과 관계로부터 가이드라인과 원칙을 만들어 나가는 것이 가능하다. 우아한형제들 역시 회사의 비전과 일하는 방식 등 여러 관계와 패턴을 조직원들이 자연스럽게 파악하고 여기에 대표의 경험이 합쳐져 효율적인 수직적 업무 구조를 만들어 가는 형식을 보인다. 수직적 구조의 룰을 만들어 조직원들에게 전달할 때에도 언어적 유희를 사용, 강압적 형태를 보이지 않아 저항을 줄였으며 조직원이 의사소통할 수 있는 통로를 마련하고 귀를 기울인다.

2. 페르소나(Persona) 기법이 적용된 ‘찌질한 형아’ 캐릭터와 기업 서체 개발

2. 페르소나(Persona) 기법이 적용된 ‘찌질한 형아’ 캐릭터와 기업 서체 개발 3. 통합적 경험을 갖고 있는 ‘경영하는 디자이너’가 리드

3. 통합적 경험을 갖고 있는 ‘경영하는 디자이너’가 리드